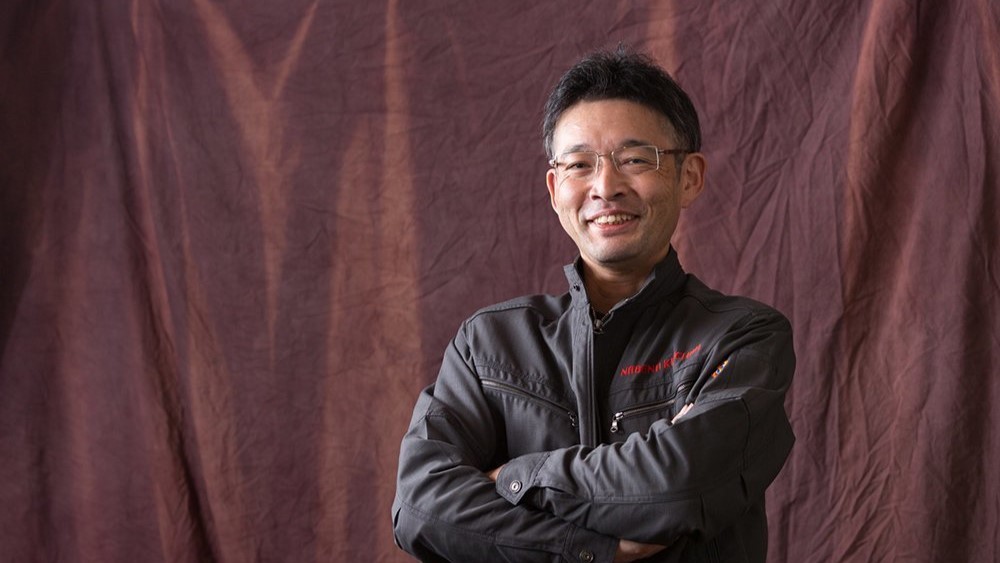

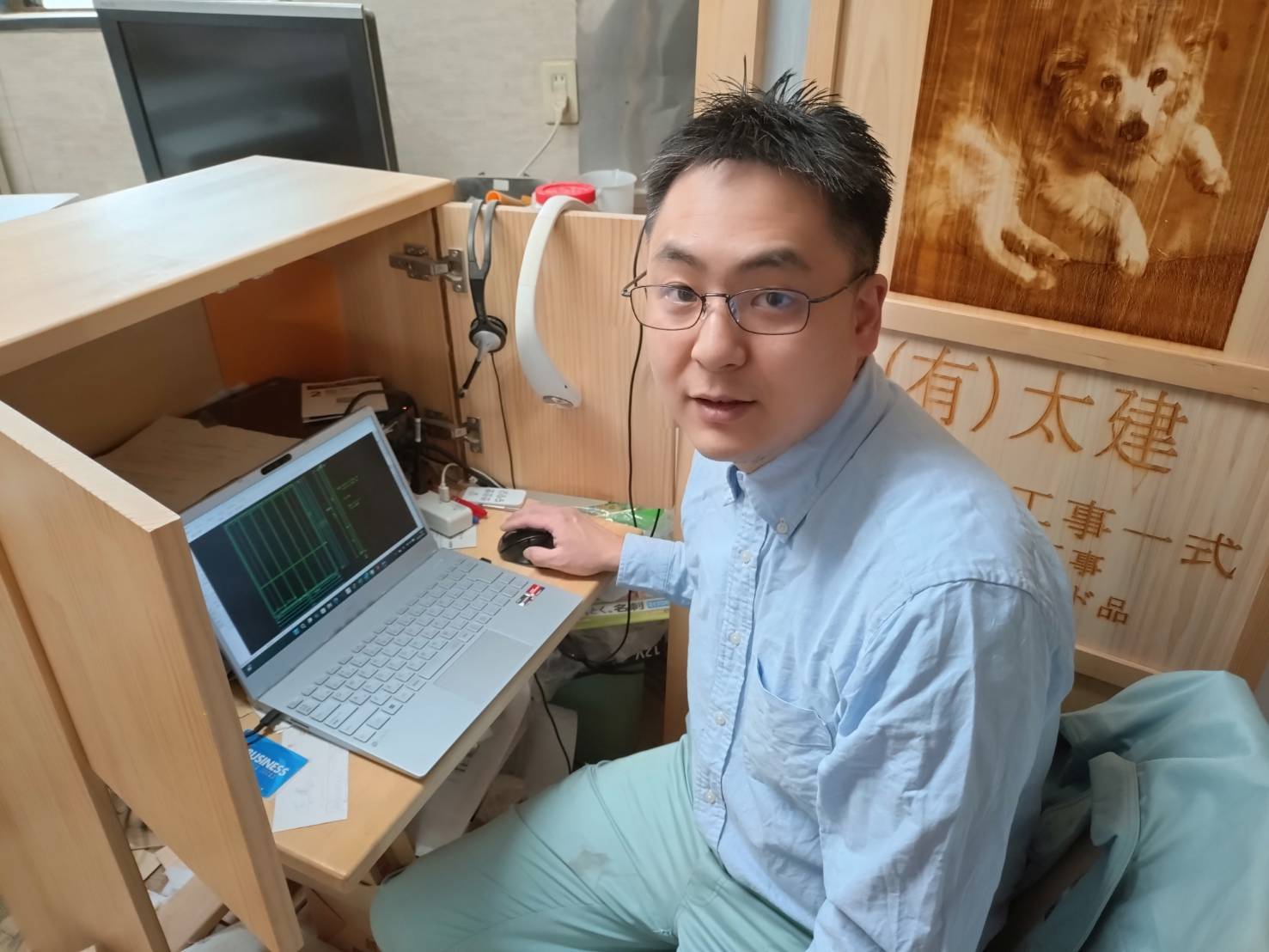

名古屋で昭和60年に創業した建具製作会社・有限会社太建。精緻な組子細工や丁寧な手仕事を強みとし、地元での信頼を積み重ねてきた。だが、業界全体の職人不足や高齢化という波は避けられず、これまで通りの経営では将来に不安が残る。そうした中、三代目として2024年1月に代表に就任した大竹慶和氏は、大きな決断を下す。

「このままでは、いずれ技術も会社も消えてしまう。採用も経営も、ゼロから見直す必要があると思いました」(大竹氏)

(有限会社太建様の建具製作工場|出典:有限会社太建様のサイトより )

「伝える力」を武器に変える。採用活動の起点はWebサイトから

それまでの採用活動は、求人の紙媒体やハローワークが中心。そもそも「どんな社風なのか」「どんな職人が働いているのか」といった情報すら、外部にはほとんど発信されていなかった。

そのときの状況を、大竹氏は「会社として発信する手段がなく、若い人がどこで僕たちのことを知ればいいのか分からない状態だったんです」と分析している。

そうした中で出会ったのが、建設業向けDX支援を行うBRANUが提供する「CAREECON Plus」だった。求人に特化したWebサイトの構築と、情報設計・求人票作成まで含めた包括的な支援体制が、大竹氏の課題意識と合致した。

(有限会社太建様のWebサイト|https://www.taiken-o.jp/ )

初めての若手採用。「ここで働きたい」と思わせる情報発信

CAREECON Plusの導入後、わずか数か月でWebサイトを軸に6件の求人応募を獲得。その中から1名、木工専門学校を卒業した26歳の若手職人を採用することに成功した。まさに同社が求めていた人材であり、求職者にとっても就職したかった事業内容の会社だった。そのマッチング精度に、大竹氏は舌を巻く。

大竹氏がこの若者に応募のいきさつを聞いたところ、採用ページに「何をしている会社なのか」「どんな人に来てほしいか」などの求めていた情報が網羅されており、それが自身の将来設計と合致していたことで、「ここだ!と思って応募しました」と語ってくれた。

「発信」によって、自社の強みを見える化し、求職者に届ける――。その効果を実感した瞬間だった。

(有限会社太建様Webサイトの採用ページ|https://www.taiken-o.jp/recruit/ )

採用が生んだ次の課題。「会社として整える」という視点

若手人材の採用が実現した一方で、浮かび上がってきたのが「社内体制の未整備」だった。これまで長年続いてきた体制は、ベテラン職人の技術と経験に大きく依存しており、業務フローや原価管理、資金繰りといった「経営の見える化」は進んでいなかった。

「若い人に来てもらったからこそ、この会社が今後も回り続ける仕組みをつくらなければならないと思いました。今までは職人がなんとなくやっていたことを、きちんと仕組みにするフェーズです」と、大竹氏は意気込みを語る。

そこで次に着手したのが、CAREECON Plusの「経営管理機能」の導入だ。これにより、今まであいまいだった案件ごとの原価や利益、資金繰りの状況が、リアルタイムで可視化できるようになった。

調べてみると実は赤字だったという現場もあったが、それに気づけただけでも大きな一歩といえる。

採用から始まったDXは、今や経営の根幹にまで広がっている。

(経営状況の見える化で経営判断のしやすさを実現する、CAREECON Plusの経営管理機能)

次なる目標は「会社らしい会社」をつくること

現在は製造・施工・管理が混在した体制を、今後は明確な部署分けと役割分担による組織づくりを進めている。中長期的には15〜20名規模の体制を整備し、業務を属人化させずに安定的に回せる仕組みづくりを目指す。

「会社らしい会社にしていきたいんです。僕自身が経営に集中できる状態をつくることも、その一環です。今の目標は、年商倍増。まずはそこに向けて、一歩一歩仕組みを整えていきます」と大竹氏。

一人の採用をきっかけに、会社の在り方や経営の仕組みそのものが見直されつつある。伝統の技術を受け継ぎながら、時代に合った会社づくりへ――。太建の取り組みは、まさに「守りながら、変えていく」こと。変革への挑戦は、まだ始まったばかりだ。

.png)